河南重旱区民众持空桶抗议“冰桶挑战”

民众持空桶抗议“冰桶挑战”。

【河南久旱地区鲁山县对“冰桶挑战”说不!】22日,鲁山县民众拿着水桶聚集在中原大佛前,抗议正在中国火热进行的冰桶挑战项目。干旱已经造成平顶山部分地区民众吃水困难,目前南水北调水渠正在紧急向平顶山调用饮用水。

新华社8月18日曾报道,为缓解平顶山市旱情,南水北调中线工程河南段首次通过南水北调干渠,向平顶山市输水。8月17日,水源已输抵平顶山境内澎河渡槽,预计19日将汇入平顶山市饮用水源地白龟山水库,将极大缓解平顶山市区的用水危机。

:河南大旱闷死数十万斤鱼渔民:我们倾家荡产

水库岸边漂浮着成批死鱼

央广网登封8月11日消息据中国之声《新闻纵横》报道,连日来河南登封白沙水库出现鱼类大量死亡引发社会关注,我们从记者报道的图片上看到,水库的水位相当低,成批的死鱼在水库岸边漂浮着。造成鱼类大量死亡的原因是什么?当地政府采取了哪些措施降低渔民损失?又如何处理这些死鱼?大量的死鱼对居民的饮水安全有没有影响?

来到河南登封白沙水库,记者看到10平方公里的水面上,靠近湖岸一侧漂浮着大量翻着白肚的鱼,岸边围坐着一些当地的渔民。

渔民:闷死了主要是老是连阴天,河整体缺氧比较严重。

这几天,渔民们为了死鱼的事情着急上火,焦头烂额。宣化镇王村养殖户周师傅指着自己的网箱哽咽的告诉记者,现在他们只得把死鱼从网箱中捞出扔掉,准备用铲车填埋,他所在的镇有100多个养殖户,都有不小的损失:

渔民:死了至少有两千多斤。

水库另一侧,工人们正在湖面上作业打捞死鱼,不一会儿,一条三四米长的小船就捞满返岸,看着死鱼,养了十几年鱼的渔民老张蹲坐在湖边心疼的直掉泪,他说他养的20多万斤的鱼已经死了近九成:

渔民老张:现在基本上都是倾家荡产,鱼死了,投资太大。哎呀都没法说,有的是给家哭了,饭都不想吃。

渔民们说,虽然损失惨重,但目前当地政府已为渔民发放补贴并正在对清理出的死鱼进行深埋无害化处理。

渔民:死鱼现在全部捞出来,政府补助,一斤一块钱,现在死鱼基本上全都挖坑填埋了。

据登封市环保局新闻发言人赵俊涛介绍,目前登封市白沙水库共有养殖户133户,约有532万斤鱼,现在湖中死鱼约有数十万斤,经调查,发现是因为干旱水中缺氧所致。

赵俊涛:出现死鱼的原因,一是旱情严重,水库多次调水水位过低,又不能得到自然的补水,现在库存大概有一千万方,接近死库容。第二是养殖的密度过大,加上天气闷热,导致水中的鱼严重缺氧。

虽然现在政府部门正在积极打捞死鱼,但不少市民对饮水安全有所质疑。据了解,登封市共有五个水库,持续干旱造成其中四个几近干涸,登封市居民供水需靠自备井和仅存少量水的白沙水库向水厂引水。据登封市防疫站站长王德祥介绍,死鱼事件后,自来水厂已经停用白沙水库的水,目前水质正在监测中。

王德祥:现在整个水质已经有所变化,但目前正在监测之中,结果没有出来。需要一周。如果水源要是不合格的话,看他整个污染程度和污染的指标,如果说污染比较严重的话,建议他们停止这个水源地使用。处理之后,基本上达到整个水源地标准,再开始启用水源地。

当地部门表示,他们会密切关注水质变化,并采取措施确保居民饮水安全。

登封市环保局新闻发言人赵俊涛:要求防疫部门,跟踪加密监测,防止疫情发生,确保居民的饮水安全。

:河南63年最严重旱灾村民贷款买车拉水

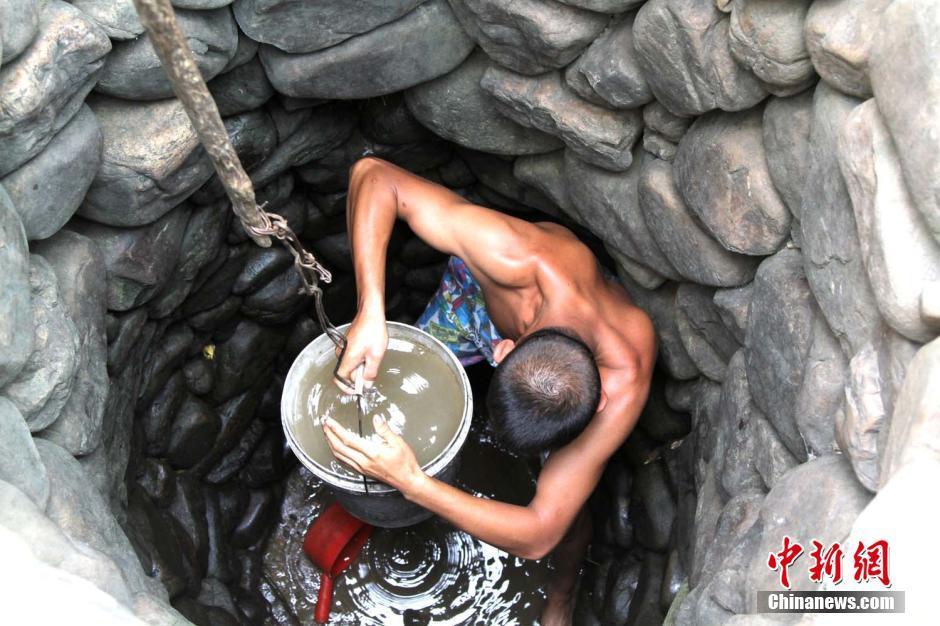

图为鲁山县董周乡西高村村民在深井中取水。 王旭辉 摄

【2014年7月以来,河南全省持续出现大范围高温天气,全省平均降水量仅有90.2毫米,是1951年以来降水量最小的年份。河南省多地出现人畜饮水困难,粮食绝收的情况。】

2014年7月以来,河南全省持续出现大范围高温天气,全省平均降水量仅有90.2毫米,是1951年以来降水量最小的年份。尤其是河南省中西部和北部部分地区,旱情的发展更为严重,遭遇了六十三年以来最严重的“夏旱”。汝州位于河南中西部,是旱情最严重的地区之一,来看央视财经《经济半小时》记者在这里的调查。

全村老少齐出动,为得一口“救命”水

当《经济半小时》记者赶到汝州市陵头镇朱沟村时,几十个水桶已经在送水车旁排成了一条长龙,从老人到小孩全部出动,等待接水。朱沟村交通相对便利,送水车可以直接开到家门口,因此大家都挑着扁担来取水。

记者:村里有井吗?

河南省汝州市陵头镇朱沟村村民:没有,井都干了。

村民韩能:我已经担一回了

她叫韩能,今年63岁。老伴身体不好,只能靠她自己来担水。韩能家里距离送水车的距离只有几十米,但是担着四五十斤的水桶往返,对于63岁的她来说依然十分吃力。韩能告诉记者,这是送水车第三次来到这个村子,从年初干旱到现在,村里人只能靠去山下边的村子买水来度日,一次交一元钱作为抽水的电费。

村民:缺水最起码有半年了。

韩能:半年。

尽管县里通知这些村民,送水车以后会每隔几天来送一次水,但是韩能依然想在这次多挑上几担,刚把桶里的水倒进水缸里便立刻又返回送水车前的队伍里。直到送水车要开往下一个村子,她才终于撑不住放下了担子

记者:这也不休息会,直接再担啊?

韩能:再担一担。你坐,我歇歇,谢谢。

记者:担了几担水了?

韩能:担了三担了。昨天担的,今天又担的。

记者:三担水够多长时间?

韩能:三担水用一天。

在汝州市,并非每一个缺水的村庄都能够得到县城里送来的水。一些村庄由于地处丘陵地区,山路狭窄多弯道,消防车、洒水车等大车难以开到村里送水,这里的村民便只能靠自己到附近的村子去拉水。张石磙今年63岁,家住汝州市焦村乡东沟村,和老伴相依为命。除了种地,张石磙还养了20几头羊。然而连续几年的干旱导致村里从去年下半年便供水不足,今年2月份以来则完全停水,张石磙只能一直到十几里远的地方去拉水。

村民韩能担水度日

河南省汝州市焦村乡东沟村村民张石磙:去年有些干,有些没干,今年是彻底干了。水从去年有些干,有些没干,今年是全部干完。一般平均都是两天,过两天以后就去拉一回水。

今年张石磙种的三亩多地几乎没有收成,这些羊成为了他的唯一收入来源。每次拉回来的水一半以上是喂这些羊用,老两口用的只有两三桶水。

张石磙:水现在就是一天,就是那桶,一天得三桶水。

从东沟村到取水的刘庄村,来回约30里路。东沟村的这个村小组年轻人都已经外出打工,只剩下几十位老人和小孩。像张石头、张石磙这样的老人不会开农用车,只能依靠牛和架子车,步行取水。张石磙家没有牛,他要取水还得借用邻居张石头老人的牛。

记者:家里有几头牛?

张石头:一头,那一头卖了,没水卖了。

记者:这头牛是舍不得卖?

张石头:这得拉水的。

张石磙:人掌着车子把,牛在前面拉着,都是这样拉法。

第二天早上6点,天刚亮,张石磙就来到了张石头家。两人一起出发到8公里之外的刘庄村去打水。张石磙告诉记者,往年的这个时候,他们每天天不亮就要到地里忙农活,如今地里的玉米苗没有长成,打水成为了他们的首要任务。

张石磙:这离刘庄就是三十里地,一来一回都三十里

路上记者也碰到了取水回来的村民。这位村民告诉记者,连续几个月都得拉水,让他不得不专门贷款买了一辆车。

记者:你这去哪打的水?

村民:井水是从乡政府拉的,十几里远,这拉水。为了吃水,没有水吃,贷款贷8000元钱,买了这车拉水。

记者:刚买的车?

村民:嗯。

走了一个多小时,他们来到了要取水的刘庄村。张石磙告诉记者由于连续半年需要拉水,因此他们也不好意思总到同一家去拉水,每隔一段时间就要换一户。

张石磙:有的到了路边,有熟人亲戚了,灌桶水就走了,有人跑这,有人跑那,到处找水。全部在人家这一家拉,都很麻烦。

而此时刘庄村的一位村民已经在等候着他们。车一到,便将准备好的水管取了下来,引出水后插到了取水用的铁桶里。

记者:来几次拉水车?

刘庄村村民:几次?那这山里面十几次也有。

两人的桶都装满以后,张石磙打算立刻上路,没想到刘庄村的一位村民却和他抱怨了起来。原来尽管刘庄村目前井水还充足,但是一些较浅的井已经开始干涸,这让刘庄村的村民也开始担心自己的吃水问题。

刘庄村村民:俺这井这也干了,就大队这井,这点能出来水了,你就跑下来拉水

张石磙:就因为你这还有水,将来没水的话,俺也不能(来这拉水)。

刘庄村村民:俺这打五六十米那井,现在都干了,都没水。

张石磙和张石头装水的水桶是由汝州市水利局统一发放的,每个桶装满水约有400斤重。回程的路上,两个人的车都套在了牛车上,并且需要两人同时使力,和牛一起拉着水车。平地已经很是吃力,遇到上坡的路,张石磙不得不先把自己的车卸下来,让牛先把张石头的车拉上去,再返回来拉自己的车,否则牛和人都吃不消。连续走完几段上坡路,别说是两位老人,即使是这头牛,也累得不肯往前继续走。

记者:你这是每次卸完再下去接它。

张石头:牛上不来。

记者:这牛我看走得也挺累的。

张石头:是的,下去就不想走了,拉着走。

张石磙:要说这个牛拉着,这上坡轻松,下坡就出力,如果它拉着,扶着把,这下坡咱们车子(总跑偏了)。

张石磙告诉记者,回程的路上他们一般要休息四五次,两人拖着这100多斤的水一共走了三个多小时,上午11点左右两人终于来到了家门口。回到家卸下车,张石磙立刻在饮羊的水盆里洗了一把脸。

记者:您这洗脸水就用牲口饮水的小盆洗?

张石磙:俺一洗完就(喂)牲口了,没水,这水一点都不糟蹋,洗了后全部(喂)牲口。

对于张石头和张石磙来说,水是此刻最为珍贵的东西,一点也不能浪费。记者临走时他们说,最大的希望就是能够早日下上一场大雨。

张石磙:下雨是比啥都强,它不下雨也没办法,上级给贫困地区帮点忙吧。

旱情严重拉水难,粮食绝收让人愁

像韩能,张石磙老人这样,往返跋涉三四个小时,到附近的村子去拉水的情况,在遭遇大旱的河南农村并不少见。位于河南省西部的洛阳,也是旱情最为严重的地区之一。旱情,也给这里带来了一系列问题。继续来看《经济半小时》记者的报道。

这里是洛阳市宜阳县香鹿山镇叶庄村的一个村小组,气温高达35度以上,村里的老人和小孩们都聚在了一起,旁边则是一辆辆架子车,上面放着各种圆桶。不时还有村民拉着架子车,载着水桶加入到等待的人群中。村民们告诉记者,村里唯一的一口井早在两个月之前便几近干枯,许多人都不得不到外地去拉水。今天县里的送水车将第一次来到这个村里为他们送水。

记者:是什么时候开始断水的?

河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇叶庄村村民:都快有一个多月,快俩月。

记者:这个井是用了多少年?

村民:有四十多年,没有枯过。

记者:今年是第一次?

村民:第一次。

就在多数村民等着送水车来送水时,50岁的宁柏灵却没有闲着。宁柏灵的孩子们在外地打工,家里只剩她陪伴着83岁的母亲。村里位于丘陵地区,交通不便,今天县里的送水车也无法开到村里,需要村民用架子车到半山腰将水拉回来。宁柏灵家里没有车,自己又上了年纪,不能走太远的路去挑水。只能继续依靠村里的井水来生活。

河南省洛阳市宜阳县香鹿山镇叶庄村村民宁柏灵:不能全村人都下去担,因为什么,都下去都担不了,没有那么多水,有的拿空桶都回来了。

记者:那你们怎么决定谁家担心谁家担不着水?

宁柏灵:那就是过两天就是轮着,今天你去担两担,担一担先吃着,明天他去担。

宁柏灵告诉记者,村里有车的人家最近几个月每隔两三天就要到周边的县城去拉水,有限的井水则留给像宁柏灵这样既没有车又生活困难的家庭。井水不够用时她还要让那些去县城拉水的邻居们周济几桶水。

宁柏灵:像我们这些人,拉车又不会拉车,也不会开车,又拉不动因为老了,就是来担水。

由于井水已经见底,每次取水都要有人从井口沿着管道下到十几米深的井里,再踩着梯子下到井底来舀水。因此宁柏灵每次取水还得依靠同村人的帮助。

宁柏灵:早的时候,我自己可以,用水都可以拉上来,现在是打水人得下去,我下不去,没那能力。

深达十几米,直径三米多的井里已经露出了井底,只剩下坑里的一滩水。村民用小盆舀满一桶水以后,再由井口上的村民用绳子提上来。由于水量稀少,每次装满一桶水都要花上几分钟的时间,桶里的水也比平日里浑浊了许多。

宁柏灵:回去给它一澄,稍微一澄就可以吃。

此时又有两名村民加入到了取水的队伍中。最终从井里提上来了6桶水。舀完了最后一桶水,井底的村民又沿着铁管爬回井口,出来时气喘吁吁。

记者:这下面估计还能舀上来几桶水?

洛阳市宜阳县香鹿山镇叶庄村村民村民:舀两三桶。

记者:两三桶也就见底了?

村民:见底了。

新打上来的井水看上去很浑浊,而一位村民却立刻趴到水桶上喝了起来。宁柏灵和另一位村民则挑着自己的水桶往家里走去。从水井到宁柏灵的家虽然只有一百多米远,但是由于是上坡路,随着坡度越来越陡,每走一步,都可以听到宁柏林粗重的喘气声。终于走完了这段几十米的上坡路,宁柏林也再次放下担子舒了一口气。

宁柏灵:我得歇歇。

记者:这估计得多沉,这一担水?

宁柏灵:我觉得有个三四十斤没有,像我们两个都得节省,这一担水俺都得两天吃,俺要不吃两天,俺这都不行。

记者:像这样的水还能做饭吗?

宁柏灵:这不能,这水担回去都不往缸里倒,搁那澄着。

宁柏灵告诉记者,由于持续干旱,现在井底的水十分浑浊,桶里的水要澄一天再吃,但是当她在家门口放下担子时,一位村民立刻从屋里拿出了一个小盆从桶里舀水喝了起来,还有几名村民也纷纷过来,轮流吞咽刚从井里提上来的水。对于这些连续几个月与干旱抗争的村民们来说,再浑的井水也依然珍贵。截图

村民:凉水,才担上来,水鲜,赶紧喝。

村民们喝足了水,宁柏灵便将担子放到院子里,准备澄上一天再倒进缸中。

而此时,从早上起便一直等待送水车的村民们终于接到了通知,送水车已经开到了离村子大约一公里远的地方。宁静的村庄立刻喧闹了起来。大家纷纷发动起了农用车,载着早已准备好的水桶向着送水车的方向驶去。今天来村里送水的是宜阳县的一辆消防车,消防员们用喷水管依次将车上的水桶注满。大部分村民不仅载着大水桶,还带着几个小水桶。有的村民发现自家的小水桶忘了装水又半路返回来继续装水。

河南省洛阳市宜阳县消防中队队员:咱们这个车一次可以装10吨水。

截至7月底,洛阳市共出动了1200余台次送水车。送水车到达的时刻,也是村里最为热闹的时刻。在洛阳市嵩县何村乡箭洼村,送水车一到,等候已久的村民们便立刻将大大小小的水桶围了上去。一些村民在送水车自带的出水管道下面排队接水,心急的村民则干脆爬到了送水车上,将自家的水管插到水罐中取水。家远的用车拉水,家近的则直接用扁担来回挑水。

记者:一桶能吃个三四天?

村民:也就三四天。

记者:一天挑几次水?

村民:没有水就去拉,有车去拉点水。

村民们齐出动拿工具接水

村民们告诉记者,自从三月份干旱以来,他们每隔两三天就要到附近的村子去拉水。随着旱情的持续,县里也分配了多台送水车不定期地给严重缺水的村子送水。今天是送水车第四次来到箭洼村,不到半小时,装满10吨水的水罐便空了。

送水车司机:我们大概送水有十来天左右吧。

记者:每天走几个村?

送水车司机:每天根据旱情不同,每个村需要的话都给它送,哪个地方最困难,先给哪个地方送。

持续的旱情不仅使村民吃水成了难题,也让洛阳的玉米遭遇“卡脖旱”,在洛阳市嵩县田湖镇崔元村,《经济半小时》记者见到了在地里一筹莫展的李振卿

河南省洛阳市嵩县田湖镇崔元村村民李振卿:这是玉米。

记者:怎么才长这么点?

李振卿:天旱,长不成,没水。

李振卿今年61岁,眼前的这几亩地便是他今年6月份麦收后种下的玉米。原本即将收获的玉米如今却连苗都没有蹿出几颗,偌大的一片地里,只能零零星星地看到几颗矮小如杂草的玉米苗。只有临近路边的一块洼地里蹿出了几颗一米来高的玉米杆,然而掰开一看,依然没有结出玉米棒。

李振卿:这是从沟里过来了水。

记者:这也不中?

李振卿:这样都没出(玉米棒)。

记者:一点都没结?

李振卿:一粒都没结。

李振卿今年种了五亩玉米,往常一亩地便能有千八百斤的收成,如今他估算了一下,五亩地加起来也不过一两百斤的产量。

看过了玉米地,李振卿又带着记者来到了一片花生地。从表面上看起来,这片花生只是长得不够茂盛,但是拔出来一看,结的花生却少的可怜。

李振卿:这都没有籽,这是成熟季节,七月十几日就该蓐。今年咱这儿统一都是这样。

李振卿家里一共有大约9亩地,其中5亩地种了玉米,4亩地种的花生。李振卿给记者算了一笔账。一亩地玉米需要一袋种子,价格50元,今年一直干旱,所以李振卿没有上化肥和农药。加上150元左右的人工费,成本大约在200元左右。而一亩地花生需要种子150元,农药40元,犁地50元,化肥140元,成本共计380元。算下来9亩地的成本共计2520元。今年地里基本上没有多少收成,李振卿只能靠以往的储蓄和孩子们打工来生活。

李振卿:今年这地里没啥,他们在外面打工,挣点钱拿回家花。

刚才看到的情况,很让人揪心。在河南省旱情严重的地方,不仅庄稼没有收成,连居民饮水都面临极大的困难,而这样的情况已经持续了好几个月。面对如此大面积的灾情,当地政府正在调动各方力量积极应对。从目前的情况来看,近期还没有特别有效的降水来全面缓解旱情。而在等待自然降水的过程中,为了增加供水,保证居民生活用水,河南省各地正在采取多种措施来应急,通过一系列的办法,来缓解干旱带来的问题。

政府调动各方力量解决干旱缺水问题

根据河南省防汛抗旱指挥部办公室发布的最新数据:截至8月10日,河南省秋作物受旱面积1269万亩,其中轻旱761万亩,重旱508万亩。全省仍有59.2万人、7.63万头大牲畜发生临时性饮水困难。全省大中型水库蓄水总量25.31亿立方米,较多年同期少蓄15.4亿立方米。

眼前的这条河流叫做北汝河,发源于洛阳市嵩县,流经洛阳市汝阳县进入汝州市及其他县市。作为汝阳县境内最大的一条河流,北汝河已经基本断流,河道内只能在部分低洼处看到汇聚起来的几汪浅浅的水。

河南省洛阳市汝阳县水利局副局长李其明:已经断流了近三个月了,我们县中小河流有25条,已经断流了23条。

眼前这个已经干涸的水库叫做高头水库,是洛阳市宜阳县境内的一个小型水库,由于长期没有蓄水,已经有村民在水库里种起了庄稼。

河南省洛阳市宜阳县水利局副局长樊保民:这个水库是去年进行小水库除险加固,除险加固之后,因为长时间没有降水,一直没有去上水,现在已经干涸了。

根据洛阳市水务局提供的数据,今年5月至7月洛阳市降雨量124.5毫米,是往年同期降雨量的44%。10座中型水库蓄水量是往年同期的46%,大部分小型水库接近死水位,57座小型水库干涸,全市39条中小河流,其中30条已经断流。

洛阳市水务局局长邢社军:严重的干旱使将近300万亩农作物严重受旱,其中严重的干旱10万亩,同时也造成了近5万人的结构性的吃水困难。

河南省防汛抗旱指挥部在7月28日宣布启动全省抗旱三级应急响应,以应对旱情。为了解决人畜饮水困难,洛阳市已经出动了1200多台次送水车,同时投入抗旱资金2890万元用于抗旱工程建设。在洛阳市汝阳县上店镇庙岭村,一口10多米深的井已经施工30多天,村民们正在忙着砌砖搭建拱顶。庙岭村从今年春节过后便断了水,村里原有的水井基本干涸,村民们不得不到外地去拉水。

洛阳市汝阳县上店镇庙岭村村支部书记高建党:今年不是大面积都旱,拉水还得靠关系。关系不好,拉两回还行,拉水多了不好意思。再后来就是,拉一段时间后来就是,水利局专车往这送水,隔个三五天送两车水。

高建党告诉记者,这口井预计再有10多天便可以完工,到时可以为附近3个村子1000多名村民提供水源。

洛阳市水务局局长邢社军:市政府已经决定,在今年已经完成了1500个水窖大口井,在这个基础上把2015年分配的各县市区,把水窖和大口井打深井的任务全部往现在提,就是说市财政再拿出更多的资金支持农民群众。

根据河南省防汛抗旱指挥部办公室7月31日发布的数据:伏旱以来河南省已经累计投入抗旱资金13.2亿元,高峰时日最高出动劳力122万人,投入泵站869处,机电井45万眼,出动抗旱设备93.5万台套,累计抗旱灌溉7109万亩次,帮助解决吃水困难79万人次。

【半小时观察】

遇到大旱,老百姓最常说的一句话,就是希望老天赶紧下场大雨。老百姓可以这样感叹,但是我们知道,被动地去等雨,只会加大灾情,扩大损失,是不负责任的做法。在这次长达一个多月的高温干旱过程中,当地政府一直在尽力救灾,尽力缓解旱情以及由此带来的连锁反应。对于眼下的灾情来说,这些做法是最直接最有效的。但是从长远来看,这些措施只能是治标。怎样才能进一步治本,是应该摆上议事日程的新课题。如何减少这样的灾害天气,优化气候自然条件,减少极端天气出现的机率,让经济与自然生态和谐发展,才是需要我们共同思考的问题。从这个角度来说,我们仅仅兴修几个水利设施,是远远不够的。

:河南大旱领导下乡送水拍照录像后走人

叶县五间房村,78岁的郭玉兰每天两次下到深井中取水

河南、大旱、严重缺水、绝收……入夏以来,这一系列词汇愈发频繁地冲击着人们的视听神经。

当地官方对“63年来最严重夏旱”的定性昭示了这场旱灾的严重程度。近日,北京青年报记者赴河南旱情最严重的平顶山、汝州等地进行采访,发现一桶机井饮用水的价格,从干旱刚刚开始时的5角钱,涨到5元钱还难买到。有不少严重缺水村庄,一个星期得不到一车“救济水”。个别基层政府抗旱流于形式。

幸运的是,8月6日、7日两天,汝州地区和平顶山所属的部分县市都下了场小到中雨。而按当地气象部门预测,8月的15-16日、18-19日、25-27日和月末,当地可能还会有几次降雨过程,有的地区还会有中到大雨。但愿这迟来的雨水能减少这场旱灾造成的损失,也希望这场珍贵的大雨不会掩盖住那些本应解决的问题。

干旱导致玉米干枯

今年中国旱灾之最在河南,河南旱灾之最又在平顶山。据平顶山市防汛抗旱指挥部提供的信息显示,截至8月3日,全市农村除湛河区、新城区外,共有鲁山县、宝丰县、郏县、叶县等8个县(市、区)、50个乡(镇)、321个行政村的34.68万人、3.99万头大牲畜出现临时性饮水困难。

8月3日下午2点半,平顶山下辖的宝丰县张八桥镇苗李村村民任国强在排了一夜队后,开始轮到给自己的车装水,而允许他装水的时间只有20多分钟。在他身后等待装水的车队排出老长,按照惯例,这天下午3点以后,这拨儿“送水”就要结束。

平顶山郏县安良镇高楼村干涸的十字沟水库

为了这次装水,任国强连午饭都没顾得吃,在阳光的暴晒下等待了大半天,热得他只能光起了膀子。其实老任是前一天晚上9点多来到这里排队的,但已算是来晚的人了。“好在现在装水完全是免费的,但要两天才供应一次,每次也就供应两三个小时,没接到水的人,就只能再等两天。”老任说。

北青报记者得知,村民们排队接的这些水来自一里多外的一眼机井。“那时,我们苗李村因为产煤,还算有钱。大队花钱打了这口300多米深的井,能经常免费供应村民。后来地下被掏空了,产煤量大幅减少,村里的浅水井都废了。而大队由于没了收入,也负担不起那眼深井的日常开销,就将其转给了当地的一家新煤厂。”一位排队取水的村民说。

有村民告诉北青报记者,现在该村300多户、近2000人,除了经济富裕些的家庭可以买些外面运来的桶装水外,全靠这眼机井。但出于成本的考虑,新煤厂不能全天候免费向村里供水,只能两天一次供应两三个小时。“因为从地下抽水需要耗费大量电能,产生花销。”按看井人的说法,这口井每年光维修费就要一万多元,而“电费肯定更高”。

河南大范围降雨局部旱情缓解

“今年肯定是要赔了!赔大了!”这几个月来的旱情,让宝丰县石桥镇交马里村的张铁旦一直为自己家耕种的那十几亩地纠结。

张铁旦一家四口人,自有土地四亩多,另外今年还租种了别人的土地十几亩。

这些地中,有部分因没水浇地已经旱死,只是在其中一块有八亩多的租种地上,能看到这里种植的玉米,秸秆已长到一人多高,秸上长出的玉米棒子也已成形。

张铁旦掰开一个玉米棒子的顶头包叶让北青报记者看:“这是人工浇过五次水的玉米地,都吐籽了,不浇水肯定死,浇了水也不一定活。”

张铁旦说:“一般种玉米至少要浇五次水,浇不到数,秋后就难有好收成。不过这浇地的五次水,最好都是天上下的雨水,要都是用的机井灌溉水,这玉米种的可能就要赔本,就是每亩投入1000元,收入只有800元,是豆腐要卖成猪肉价。”

他家的这片地里有一口机井,张铁旦边给地里接水边说:“别看这井深有50多米,赶上今年这大旱天,每浇一次水都要好大劲,井里10分钟就没水了,要等好长时间才能再抽。浇一次,平均一亩地的电费就要100多元。浇得越多赔得越多。”

他还给记者列出了一笔账:“种一季玉米要有几笔开销,包括:种子、化肥、农药和人工。其中,人工是大头。播种、收割、施肥、打药、浇水都要人工。现在人工越来越贵,一个工(一天七八个小时)就要四五十元、五六十元。一亩地的播种、收割都分别基本要一个工。”

“其他:种子,一亩地要两袋共100元;化肥要两袋共200多斤200元;还有农药一亩地要20-30元。此外,还要付给别人家租种的土地钱每亩600元。按亩产最高2000多斤(其实那已是不可能的了)和玉米市场销售价1元多钱计算下来,基本就不会有挣头了”。

所以,他纠结的是:“如果种了地,长不出来,还不如不种,不种还少赔钱。但种了地,长出来了,各种开销也花了,却没长成,那损失更大。”

按他计算,今年他们家忙活一年种地,最终起码要赔钱两万多元。

与平顶山相邻的汝州市,今年的旱情也同样严重。家住大峪镇高岭村的李召南,是焦作理工大学大一学生。今年暑假回家探亲,他少了一项为家里出力干农活的项目,那就是上山放牧牛羊。“因为罕见大旱,山上基本没长出什么青草,去也白去。养的三四头牛、十几只羊,就只能吃家里往年存的麦秸秆、豆秸秆和玉米秸秆。”他说。

北青报记者看到,在这里,因为严重缺水,不仅人不够喝,给牛羊等牲畜的饮水也不得不加以控制。“过去带牲畜去饮水,是让它们喝饱了再带走,现在是让它们喝上一些就强拉走。没办法,人都不够喝呢!”李召南无奈地表示,因为今年牛羊饮水不足,长不上膘,到市场上也卖不上价。

据了解,该村和周边的一些村庄都属于平顶山山区的范围内,而行政上又属于汝州市,历史上就是缺水的地区。“有的村有井,有的村一口井都没有,主要是山上的地质条件特殊,打不出井来。饮水极难解决”。持续的大旱,已经让高岭村的禾苗几乎全部枯死,有的土地干脆撂荒。

据村民介绍,为了解决用水问题,这里一直采用着比较原始的办法。比如把自家屋顶建成平顶的蓄水池,或在房前屋后建上蓄水池,用于承接雨水。但今年的持续旱情,让村里人连雨水都没接到。

“可能是太偏远,有关部门也没人来关心。村民们只能想尽办法自己找水,尽可能节约用水。前两天我还听说有村里的阿姨把6月份收麦子时留下的脏衣服拿到城里(汝州市)的亲戚家去洗,毕竟那里供水要好一些。”李召南说。

8月4日中午,顶着如火的骄阳,叶县五间房村78岁的郭玉兰大妈来到村头那口有三米多深的旱井前,她手扶井沿,一下把双脚探入井中,正在北京青年报记者惊异她干些什么时,她已经沿着由山石垒成、直径只约2尺的井口,探身而下。在不借助任何辅助工具、井壁上也无专门用于上下井底把手情况的下,手撑、脚登井壁石块,攀爬而下,到了井底,开始用个小塑料桶一遍遍“刮”着从井底渗出的那一点点水,然后倒进事先用绳子从井上放下的另一个大些的塑料水桶中。终于装满了水桶,郭大妈又艰难地沿着井壁攀爬上来,然后再靠在井沿旁,用绳子把井中装满水的桶提上来。

这样的攀爬取水,郭大妈每天要进行两次。

就是这好不容易“刮”上来的水,浑浊的简直无法透视桶底。

“这能喝吗?”

“能喝!不用这水,用什么?不要紧,澄澄就行了!”

郭大妈的儿子早几年已经去世,儿媳妇再找了人家走了,女儿外嫁后,也基本顾不了老家。家中现有的4口人中,80多岁的老伴身体有病,几近瘫痪,两个孙子都不过10岁,尚在幼年,已年近耄耋的郭大妈居然成为家中唯一的“顶梁柱”。但她无力到远隔十几公里的外村去拉水。

北青报记者在该村采访时了解到,大旱面前,这里百姓们对领导的承诺有了更高期待。

据了解,这个地处丘陵地带的村庄,有人口1700多人,过去就存在缺水问题,今年全村的30多口井,在一个多月前就已全部干枯,只剩郭大妈取水的那口井,现在还能微微渗出一点水。

没有了用水的村民们,只能各自想办法解决用水问题,大多数人都要跑到十几公里外的鲁山县找亲戚朋友去拉水救急。也是因为没有用水,无法种植蔬菜,这里吃菜现在也成了难题。尽管如此,村里近几个月外出打工的青壮年却很少。“村里人的生命都受到威胁了,我们要都出去,村里的老人、小孩怎么办,他们怎么出去找水生活?”村民任长林说。

有村民告诉北青报记者,曾有县政府安排自来水公司和乡政府的人带送水车来送过水,“三五天送一次,一车8-10吨。可根本不够用,一会儿就用完,村里80%的用水还要自己去找”。

更让村民感到不满的是,一部分县乡领导下来送水像是走过场。“他们是跟着送水车一起来的,坐着高级轿车。问了问情况,现场有人拍照、录像,场面热闹一阵,然后就回到空调车里”。“也就约一个小时,那些领导和随从人员也就一起都走光了!下次再来送水,就不知道是几天以后了。说是‘旱情太严重,到处都需要水,送不过来。

北青报记者发现,其实在离该村村口东北方约200米处,就有一口由国土部门在大约三年前打下的机井,只是一直没安装向村里引水的配套设施,原来给这口机井配套的发电机,村民们说也不知去哪儿了。

有村民指着那口机井告诉北青报记者:“县领导在村里当着村民们保证,‘三天内一定为大家接通水源’。这不,都过去一个多星期了,水还没影。”

截至记者发稿时,由那口机井向村里供水的管线已经大体接通,但还没开始供水。同时,已经过去一个多星期了,当地政府安排的送水车却再没出现在五间房村。

同样也属平顶山大山深处的汝州市大峪镇邢窑村的村民们也在艰难地抵抗旱情。

这个距离河南汝州市大峪镇还有10多公里的邢窑村,是个由9个自然村组成的村庄,共有930多口人。由于今年罕见的旱情,全村12口常年吃水的井全都干枯,无水可打。在村里很多老人的印象中,老井见底,40多年来这还是头一次。目前仅留下康庄自然村的一口井还没干死。

8月6日,北京青年报记者在邢窑村的康庄自然村采访时看到,村里唯一的这口井,已连续几个月“供水严重不足”,大多数时候需要有人下井去,用瓢一下一下地舀水,当地人把这形象地叫“刮”。因为天太旱,井里出水慢,舀满各40斤的两桶水大约需要半小时,村民们都是24小时排队取水。干旱最严重时,井口两边摆满了水桶,后来村民商量,每个人抓阄排号取水。

据村里人回忆,这种艰难的状况已经延续了几个月,却一直未引起当地有关部门重视,直到今年7月底,有媒体将该村用水艰难情况的图片和文字见诸报端并传到网上才引起重视。有村民告诉北青报记者,“8月3日有乡上的领导来到了村里,很是热情、认真地了解村民缺水、用水的艰难情况,并给整个邢窑村的9个自然村送来了50个大白塑料桶,每个都能装三四百斤水,其中10个分给了康庄自然村”。“当时干部还宣布,陡坡村(邢窑村内另一个自然村)的那口机井要开始对各自然村的村民们供水了”,“不过前后没几分钟,干部们匆匆而去,再没来过”。

村民们所称的这口机井也是全邢窑村唯一的一口机井。“一年前就打成了,但也不知是什么原因,从来没让我们用过,像个聋子的耳朵。”有村民这样说,“8月5日,又有记者到我们邢窑,结果记者刚来,那口机井抽出的水开始供应了,可记者刚走,就又改成收费供应。镇里送来的那个大白桶装满一桶,要三四元钱。”村民康川说:“这价格比到十几公里外的山下镇里去买还贵,而打井时,是按每个村民人均60元集过资的。”

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

97b1ac89-f234-4738-8c73-6eb2057278e9.jpg)

bc6ffb65-1884-4ceb-be9f-80cb234baf33.jpg)

7c094eee-77ee-447e-949e-cd3d56eaabf8.jpg)