3种人工砗磲海南三亚“养活” 已繁殖66万个用于造礁护礁

这3种“光合动物”在三亚繁殖了66余万个

3种南海砗磲人工繁育成功

它们将投身于造礁护礁、海洋牧场等建设

中国科学院南海海洋研究所的工作人员正在观察砗磲

抱着一大盒砗磲幼贝,咬住呼吸嘴,喻子牛一头扎进10米深的海底,将这些在实验室里长大的幼贝放在海底安全的地方,回归自然生长。“它们可以幸福地生长了,也会完成造礁护礁的使命。”带着这份使命感的不仅是砗磲,还有喻子牛和他的团队。

2014年,中国科学院南海海洋研究所研究员、教授、博导喻子牛和团队就开启了对南海砗磲的研究。经过2年多的多次试验,他们终于“养活”了人工繁殖的砗磲。近日,他们攻关研发的3种南海砗磲规模化人工繁育和苗种培育技术,通过了专家组现场验收,在国内率先完成了无鳞砗磲和番红砗磲的规模化繁育和苗种培育。

“多年的努力后,我们终于成功了。”喻子牛说,为了珊瑚礁的生态和海洋生命结构多样和稳定,他们和砗磲一样,都有使命感。

人工繁育砗磲近20年来未获成功

在中国科学院南海海洋研究所三亚南边海旁的基地里,一张遮阳网、一个个5立方米左右的玻璃钢水槽整齐排列,这里是砗磲在岸上的“家”,也是喻子牛和团队队员们比家还常去的地方。

“南海砗磲在科学研究、南海岛礁生态、海洋经济方面,都有着十分重要的意义。”喻子牛说,砗磲是对海洋有效保护的自然“卫士”,但人们的大量开采对珊瑚礁造成了严重破坏,当时的砗磲的生存环境已经岌岌可危。

“近20年来,国内没有成功的进行过砗磲的人工繁育。”对当时的喻子牛和团队来说,人工繁殖砗磲只有理论上的成功,带着一份坚定和希望,他们踏上了困难重重的科研道路。

今年繁殖66万个 将着手规划砗磲保护区

经过了近4年的繁育研究,南海砗磲的研究正在“开花结果”。

截至今年8月底,人工繁育的3种砗磲幼贝总数达66.65万个。其中,番红砗磲有12.71万个,无鳞砗磲有40.87万个,鳞砗磲有13.07万个。

“南海的砗磲贝主要有6种:库氏砗磲、鳞砗磲、长砗磲、无鳞砗磲、番红砗磲和砗蚝。”喻子牛说,这6种砗磲的繁殖他们都有尝试,但目前只有3种能实现大量人工繁育。

“下一步,我们还要继续扩大繁殖的规模和种类,实现3种砗磲的规模化养殖。”喻子牛希望建立砗磲苗种繁育基地进行苗种人工繁育,继续深入研究砗磲和虫黄藻之间的共生现象。

未来,喻子牛还将着手规划砗磲保护区的建立,采取有效措施对保护区内的砗磲资源进行保护,在繁育的技术成熟稳定后,还将引入企业进行大规模人工育苗和养殖。

“海洋中的珊瑚礁不能失去砗磲的身影。”从研究的开始,喻子牛的团队就带着这样的信念,让繁殖水槽里的砗磲越来越多,色彩越来越缤纷。

人工繁殖砗磲这件看起来成功率很低的事情,他们做到了。“如果砗磲有记忆,我希望他们忘掉在养殖缸里生活的日子。”这些砗磲苗就像是他们的孩子一样,喻子牛和团队都希望能够让砗磲在海里与他们共同完成造礁护礁的使命,让海洋的生命结构多样和稳定。

植入虫黄藻太难 2年来尝过多次失败

“快来快来!砗磲要排卵了。”2014年,在三亚繁育基地的砗磲水槽里,一股像烟雾一样的排放物从砗磲的身体里排出,十几分钟后,水槽里变成一片乳白色。

太好了!砗磲成功排卵意味着喻子牛和团队在水槽里模拟海水潮汐是成功的,但接下来的观察却打破了这份喜悦。“砗磲是雌雄同体,异体受精,每次能产生上千万的精子和卵子。”喻子牛说,水槽的水量太小,乳白色的水意味着精子卵子的浓度过高,在显微镜下观察,数百个精子同时扎到一个卵子上,像太阳花一样,这样的情况是不可能受孕的。

喻子牛想到了解决的办法,用频繁的换桶稀释,终于砗磲苗受精成功。受精的问题解决了,新的问题紧接着到来。砗磲生长到第7天,水槽里90%的幼苗都死了,砗磲和虫黄藻的共生体系没有建立。

“在研究中遇到最难的突破点,是怎样植入和砗磲共生的虫黄藻。”喻子牛介绍道,砗磲在变态期建立与虫黄藻的共生关系,成年后砗磲可以依赖虫黄藻的光合作用生存而无需摄取其他食物,这就是砗磲藏在身体里“光合作用”的秘密。喻子牛和团队从海里找到了十多种的藻类进行比对,发现了砗磲“宝宝”最喜欢的食物——金藻。

水槽里的砗磲以2个月1厘米的速度缓慢地生长着。砗磲从受精卵、变态期一直到初具雏形,不同品种砗磲成年过程需要半年至一年的时间。

“养活了!”经过2年多的试验和失败的历练,2016年底,水槽里的磷砗磲不知不觉已经生长了10公分,这也是喻子牛和团队人工繁育初获成功。繁育成功的砗磲将会回到大自然继续生长,完成保礁护礁的使命,喻子牛和团队的3名同伴,花费了一周的时间,将2000多只幼贝“安家”海底。

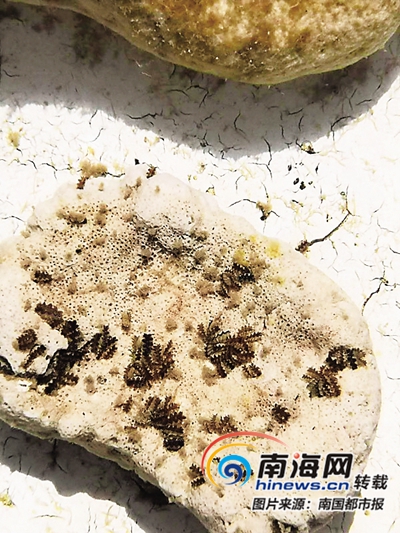

鳞砗磲

最大能生长至30~40cm,外壳有明显棱鳞,由外壳边缘成直行生长一直伸展至外壳底部。

越接近外壳上部,棱鳞越大越长成袋状,壳边缘白色带有少许淡黄或橙点,有时候亦出现黄、橙、粉红等颜色,壳呈对称三角形,外套膜颜色有绿、蓝、啡、黄、橙,进水口四周有触手,生长在水深15米左右的海域。

无鳞砗磲

砗磲种类中第二大体型的种类,可长至50~70cm,仅次于库氏砗磲。其足丝开口窄长,呈小裂缝状,成长后一部分足丝开口会消失,壳齿呈半圆状,两边的壳齿可紧密闭合,这是与库氏砗磲的最大区别。

在幼体时期,外套膜有明显颜色如蓝色、绿色等。

番红砗磲

砗磲种类中属于最小型的种类,最大能生长至13~15cm。外壳平滑,只有轻微起皱,外壳上部近边缘有少量棱鳞,壳身有水平的浅纹,外壳边缘呈淡黄、淡橙色,外壳的边缘齿可完整闭合。通常生长在浅水、光量充足区域岩石的顶部。

番红砗磲是水族馆中优先选择的观赏种类且存在造礁、护礁功能,具有重要的经济价值和生态价值。

相关链接:

三亚60余名家长被骗140万元“入学费” 开学了才发现是骗局文昌鸡三亚芒果入选"中国农民丰收节"百个农产品品牌

三亚:借“赛”开启走向世界之门

有一种蓝,叫三亚蓝

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

89e16128-ce7d-473b-93ae-34bcf30a9e65_watermark.jpg)

b248f042-8c0e-4a8e-9179-ba41f60fe3f3_zsize_watermark.jpg)

602e5d74-ac12-496c-9a80-ef703f087ea5_zsize_watermark.jpg)

c122b8d5-e777-405c-8d53-5da8e866bed6_zsize_watermark.png)

f85ecb80-00bc-46a7-a2c6-cbca7df61e19.jpg)

ba48fe6e-dc3c-44f3-9236-9c8165ea4707.jpg)