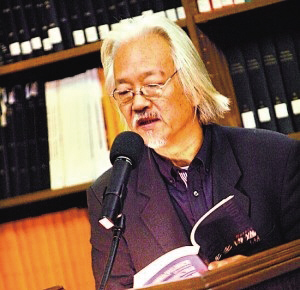

多多

李少君

王小妮

安歌

多多作品《多多诗选》

王广俊诗作《南渡江》

对于今天的诗坛“海军”而言,他们正以集体崛起而又个性凸显的方式越来越引起关注。尤其是以多多、王小妮和李少君为代表的中坚诗人以及江非、蒋浩、安歌、符力、一米衣、王广俊、花枪、张伟栋等为代表的青年诗人共同在一个漫长的海岸线和海岛上写下那些蔚蓝色的激动或沉潜的诗句。

说到多年来对海南诗歌的印象我首先想到的却是已逝的诗人海子。海子曾经在1980年代有一个理想———到远方去,到南方去,到海南去。在那样一个理想主义和青春激情喷发的时代,海子对“海南”和“远方”怀有空前的冲动也许是今天的诗人难以理解的。但是对于今天的诗坛“海军”而言,他们却正以集体崛起而又个性凸显的方式越来越引起关注,共同在一个漫长的海岸线和海岛上写下那些蔚蓝色的激动或沉潜的诗句。

诗艺上孤独不倦的探索

北岛对多多的评价基本上也能概括他2004年回国来海南之后的写作,“多多在诗艺上孤独而不倦的探索,一直激励着和影响着许多同时代的诗人。他通过对于痛苦的认知,对于个体生命的内省,展示了人类生存的困境;他以近乎疯狂的对文化和语言的挑战,丰富了中国当代诗歌的内涵和表现力。”多多的诗歌真正意义上代表了现代汉语的高度。他对母语的乡愁意识、文化感和创造个性在中国汉语诗人中是非常少见的。多多在1980年代末期离开北京远去阿姆斯特丹之后,“北京”和“北方”成了其眺望乡愁的一条远远的“海峡”。而多多到了海南之后,他深刻的存在性体验、超拔的个人化的历史想象力和汉语的魅力更是天然地融合在一起。多多的诗歌有罕见的直率和锐利,或者说具有直取诗歌核心的特殊能力。

王小妮在1980年代的大雪之夜跟随徐敬亚乘绿皮火车从东北到深圳。而多年之后她又继续南行来到海南岛教书、写诗、漫游。近期王小妮的诗歌给我们呈现的是与日常生活相关但又被日常生活中的我们所忽略的“另一个世界”的城市景观。她以冷峻的审视和知性的反讽以及自审意识抒写了寒冷、怪诞的城市化时代的寓言。王小妮“不相信”的质疑姿态和冷静的观察视角让

我们看到了一场场飞降的大雪般的严酷与寒冷。她不是旁观者,她是一个持续的发问者,是一个城市寒夜里的失眠者和心悸者。她同时也是一个孤独的介入者。值得注意的是王小妮关于城市的诗歌大多都带有很明显的时间性场景,而围绕着这些场景则出现了光芒与阴影,寒冷与温暖并存的平淡无奇但是又具有强大心理势能和象征力的深度意象。与这些场景和意象相关的则是诗人反讽、冷峻、悖论、无望的情感基调。王小妮诗歌的视点既直接指向城市空间又来自于内心深处。

这个时代稀缺的

“新隐士”

近年来李少君一直喜欢做“障眼法”和“漂移术”。然而这个仍立足当下现实怀有“远方”冲动和“古典”情怀的人正是我们这个时代稀缺的“新隐士”。他为此给我们提供了一个新的写作可能。李少君的诗歌很容易让人想到老旧时光里的一个宅院、深山里的一个客栈、丛林里的一角庙宇,但是李少君借此完成的却是“还魂术”。他的那些带有疏淡、古意和传统步伐的时间与空间却非常罕见地带有“当下”的难度以及存在的“欲望”。在这些看似着笔清朗疏淡的构架和调性中暗暗隐藏着写作的难度和情智的“荆棘”。而李少君的聪明之处正在于他对古典诗歌的自觉反拨甚至“反动”。李少君一直都没有离开“当下”,而“当下”显然是一个充满了陷阱的黑洞一样的磁场。李少君正是在精神漂移和写作本体的反拨意识中完成了一个“新隐士”的诗人形象。

江非离开平墩湖到海南已经成了新世纪诗坛的一个“事件”。江非在来海南前后的一些带有自叙性色彩的诗作呈现了停留与远足、故乡与异乡、挽留与消失、熟悉与陌生、已知与未知之间的强大冲突。热带的南方带来了他诗歌的精神气象和时间景深,澎湃激荡的海浪与焦灼而理性的内心形成强烈的反差。江非试图在陌生化的地理图景中展开一场精神的救赎。在南方物象进入诗歌的同时江非诗歌中有很多被历史、时间、权力、政治等力量所闲置和荒废的“器物”。江非的诗歌中不断出现黑夜背景中的鸟群见证了一个诗人的孤独、紧张、分裂、疼痛、停留和出走的精神履历。他一贯的冷静、坚深、自由、先锋和执着构成了这个时代启示录意义上的自我点燃与照亮。

长诗的卓越写手与南渡江的吟唱者

当蒋浩由成都到北京(六郎庄、小南庄、上苑)乃至又不断在海口和北京之间漂泊,个体在都市生存的现实和想像夹杂的尴尬场景在《陷落》和《说吧,成都》等诗作中大量出现。城市、郊区、广场、旅馆、下等酒吧、地下室、啤酒馆、地铁车站成为蒋浩诗歌写作尤其是涉及城市时反复出现的意象群。当诗人的身份转换为“外省者”的身份,蒋浩北京时期的诗歌写作也就更多呈现出一种边缘和失语的状态。在70后诗人中就长诗的把控能力而言蒋浩是相当突出的一个。从1995年开始蒋浩的《罪中之书》、《纪念》、《说》、《陷落》、《说吧,成都》、《旅行纪》等长诗再次证实了他写作的卓异能力。《罪中之书》是诗人与诗歌亡灵的对话,持续不断的是对天空和个体精神乌托邦的浩叹与追问。蒋浩的长诗《纪念》在某种程度上可以看作是对《罪中之书》的延续或深化。

南渡江在苍莽林海里汇涓成流,经由白沙、琼中、儋州、屯昌、澄迈、定安、海口等7个市县,在海口市东北角注入琼州海峡。王广俊关于南渡江的诗歌写作所呈现出来的个体在故乡和伟大的自然面前的敬畏和尴尬,眺望与反观空前凸现了一种复杂性和艰难程度。南渡江在王广俊这里是如此真实而疼痛地与个体的生存体验缠绕在一起。诗人更像是在漫天的白雾中穿越河流的蝙蝠,夕阳将思念镀亮,而黑夜却覆盖了整个村庄。如果说南渡江是一本历史、社会和人生共同完成的一本伟大著作的话,那么王广俊所要完成的工作并不只是简单地完成现代的翻译和注释,而是要在一种共时态的“回响”中完成一种创造性的解读与命名,甚至重新将自己融为这条河流的一部分,一起面对历史和现实来发声。正是在一次次的陌生化的相遇中诗人才会不断地去接近、发现和命名这条故乡的河流、母亲的河流和热带的河流。

70后女性诗人的视角

与其他70后女性诗人将诗歌视角不断向内心挖掘的倾向不同,安歌的诗作在一段时间里将视野投注到广阔的自然界。其动因就是梅特林克所说的“每一朵花其实都为人类树立了奇异的榜样,它们不屈不挠,勇敢无畏而且富有智谋。”在安歌的诗歌世界中大量的卑微的植物意象往往是和生存片断中的某个细节同时呈现的。这些植物意象是诗人真切的生存体验的见证或客观对应物。在异乡、外省潮湿而黑暗的深处诗人却不能安然歌唱,相反这是一个在黑夜中行走的孩子。她的歌唱是无畏的、尖锐的,也是脆弱的。她所能做的就是在潮湿寒冷的地带用语言、记忆和想像点燃起一个照亮苍茫来路的灯盏。

在安歌的诗歌世界中“异乡”成了困境,成了诗歌的话语场,但吊诡的是,对于“异乡”而言“故乡”也充满了灰暗的色调和沉重的质地。在《说吧,悲哀》等诗中海口已经成为一种城市的隐喻和象征,而诗人强烈的言说甚至呼喊的姿势却恰恰是以长期的都市中的沉默和压抑为代价的。

作为一个湖北人,如今久居三亚一个半山腰小区的女性,衣米一推开小区的某一扇窗口,与她迎面相撞的是并不乐观的俗世生活和唏嘘感叹的世事万象。在榆亚路63号,衣米一将诗歌的触角不仅探向幽微斑驳的内心深处,而且更多地延伸到当下的日常生活和存在现场。榆亚路63号的窗口,诗人放下了止痛剂、镇静剂、显微镜和放大镜,她在平静和尖锐中审视着每天发生的一切,公交车站、榕树、桉树、大海、天气、卧室、厨房都有着寓言化但有最具真实感的质素。衣米一在她的人生踪迹和诗歌行旅中像和她同时代的大多数人一样经历了由出生地到异地的客居生活,这甚至成了当下诗人普遍的宿命。在亚热带的海浪、湿热和台风的狂暴里,衣米一在宽大的棕榈叶上倾听着内心深处的潮汐,在人流涌动的俗世一角抒写一个女子的小叙事与白日梦。衣米一的诗歌大体有两种类型,一种是含有激情和自白的成分,另一种诗歌写作则呈现出不温不火的质地,在静静流淌的语言之河里呈现出时间和生命的波澜与惊动。

大海的潮汐不会终止,同时还有那些不息的蔚蓝诗行。在海南亚热带宽大的棕榈叶上,我看到了一个个诗人微小但强大的诗歌世界的波动与波澜。它们闪烁着南方的光芒,灵魂的光芒,语言的光芒。

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |