郑和下西洋出征图。

秦始皇巡海图。

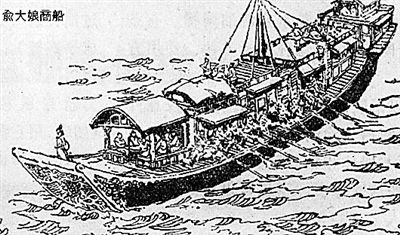

俞大娘商船。

3月14日清晨,“阿罗哈杯”2016第七届环海南岛国际大帆船赛三亚站暨半山半岛三亚帆船港比赛日举行起航仪式,参赛船员举起酒杯饮下壮行酒,开启820海里征程。也许,这只是中国航海史上的小小一笔,已经令人如此感慨;而回眸整个中国航海史,更是令人荡气回肠。

“刳木为舟,剡木为楫”,中华民族对于海洋的探索早在距今7000年前的新石器时代晚期就开始了。历史上,中国人始终带着无限的憧憬和希冀活跃在蓝色的海洋上,不仅催生出一个又一个杰出的航海家,还开辟了一条闻名遐迩的“海上丝绸之路”,促成古老中国与海外各国的贸易文化往来。在时间激流的强烈碰撞下,中国航海的历史回声在大洋深处不断传响。

航海初探:一块穿越7000年的木浆

1977年浙江省余姚县河姆渡出土的一块木桨,让中国对于海洋探索的历史推前至距今约7000年的新石器时代晚期。中国远古人的航海是一种懵懂的航海行为,而中国古代航海事业真正开端是在夏商周时期。我国古书《竹书纪年》中记载,夏朝的帝芒曾“东狩于海,获大鱼”,可见夏朝中国便已拥有海上远行能力。

周成王时期曾有“干越献舟”的故事,当时的越人以擅长涉水闻名,“水行而山处,以船为车,以楫为马,往如飘风,去则难从”。越人曾取道东海,渡黄海,泛渤海,入黄河,逆流而上到渭水,抵达周都镐京,将自己引以为豪的舟作为贡品,献与周成王。献舟的这一路,足以体现周朝时船的实用性能及航海技术都已不差。

春秋战国时期,齐国、吴国和越国在海上探险、大规模海上运输、海外贸易及频繁的海战中先后崛起,成为海上强国。在公元前七世纪中期,齐国就已能直接控制环绕山东半岛及渤海的航行,其势力甚至远达东海和钱塘江口。

由于航海活动越来越活跃,出现了一些固定的诸侯国之间的航线。《论语》中齐景公问于晏子曰:“吾欲观于转附朝舞,遵海而南,放于琅邪,吾何修而可以比于先王观也?”从这句话里,便可看出当时以渤海湾口的芝罘(今烟台)为中转点,北到辽东半岛,南到琅邪已形成了一条南北航线。

春秋战国时期的燕、齐航海者从山东或辽东半岛出发,经过朝鲜半岛,航行到日本,前后共开辟了两条航线。春秋时期开辟了一条日本与韩国之间的左旋环流航线。随着航海技术的提高,战国时期又开辟出一条经由日本到马岛直航北九州的航线。

航海发展:开拓远洋航线

公元前221年,秦朝建立,成为兼跨大陆与海洋的国家,优越的地理条件为中国航海事业的发展提供了极为有利的条件。

秦朝时期不仅是我国古代造船业的第一个高峰时期,还是中国航海事业高速发展的奠基时期。

秦在平息南方的战争中就曾组织过一支能运输50万石粮食的大船队,其造船能力可想而知。秦始皇在位的37年中,先后组织5次大规模的海上巡游,其中在始皇二十八年(公元前219年),出现了我国古代史上第一次有计划有组织的大规模航海。秦始皇东游海上,到渤海湾的黄(今山东黄县)、腄(今山东福山县)两港,随后南行到琅邪港(今山东胶南南境),建琅邪台。秦始皇归途中,过彭城(今江苏徐州)西南渡淮水,至湘山祠(今湖南岳阳西洞庭湖中),从南郡(今湖北江汉流域一带)入武关,返回都城咸阳。

在东巡途中,齐人方士徐福上书言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛州,有仙人及不死药,请得斋戒,与童男女求之。于是秦始皇发童男童女数千人派徐福入海求仙人。

据考证,徐福可能是从琅邪港出发北上到成山角,向西至芝罘港,沿庙岛群岛北上至辽东半岛南端的老铁山,再向东北至鸭绿江口,再转向东南至朝鲜半岛西南海岸,随后向东至朝鲜半岛东南角釜山,经对马岛、对马海峡到北九州海岸,然后向东进入濑户内海至大阪湾,最后到达和歌新宫町熊野津(今熊野滩)。

汉武帝(前140年—前87年在位)统治时,极力开辟海上交通,致力于海上各国往来。在汉武帝的努力下,汉朝先后开辟3条重要的海上航线:北起辽宁丹东,南至广西北仑河口南北沿海航线;从山东沿岸经黄海通向朝鲜、日本的航线;徐闻、合浦的对外航线,两港也因此成为“海上丝绸之路”的起点。

“海上丝绸之路”即自广东徐闻、广西合浦,经由南海通向印度和斯里兰卡,并以斯里兰卡为中转点通向西亚、东非乃至欧洲,中国经由这一路线获得珍珠、璧琉璃、奇石异物等,而中国的丝绸等也由此转运到罗马等地的贸易航线。汉代的帆船开辟了从南海通往印度洋的航线,这是我国历史上的第一条远洋航线,推动了世界上最早的海外贸易发展。

汉代是中国航海事业发展时期的顶峰,自汉以后的三国、两晋直至隋朝,中国航海都再未形成突出的成就,但这段时期内涌现出了不少进一步延续中国航海业的个人。

东晋僧人法显沿陆上丝绸之路去西方寻求戒律,历经艰险后终于达到南亚佛教的兴盛之地——师子国(即斯里兰卡)。他四处寻访名山宝刹,虔诚寻求佛法后,决定从海上回国。法显的归途并非一帆风顺,航行在海上多年,多次遭遇狂风大浪,他濒于死境数次,但最终回到了故土,带回大量佛经,又撰写了1600年前中印远洋航海的纪实之作——《佛国记》,对促进中国同印度、尼泊尔等国的相互了解和文化交流,起到重要作用。

走向成熟:海外贸易和文化交流活跃

唐帝国兴起后,强大的经济基础和对外开放政策,促进了海外交通和贸易,出现了广州、泉州等最繁盛的国际贸易港,首次建立管理蕃舶进出口和外商的市舶使,推动了中国航海业走向成熟。

唐朝拥有极强的造船能力。唐大历到贞元年间富商俞大娘建有大船,这种船称“俞大娘船”。江湖语曰:“水不载万”,意思是说大船不过载八九千石。然而“有俞大娘航船最大,居者养生送死嫁娶悉在其间。开巷为圃,操驾之工数百。南至江西、北至淮南,岁一往来,其利甚溥,此则不啻载万也。”“不啻载万”,就是说差不多达到一万石的载重量了。“开巷为圃”是说船上可以种花果、蔬菜。驾驶船只的工人就有数百人之多,可以想象“俞大娘”航船规模之大,真像水上居民之乡了。

唐代航线比汉代有了极大的拓展。唐代地理学家贾耽曾记中国至东西洋的海上航线及所到地点:一是北方“登州海行入高丽渤海道”,一是去西洋的“广州通海夷道”,详细记述了从广州出发,经南海、马六甲海峡,越印度洋,过斯里兰卡、印度半岛、巴基斯坦,又渡波斯湾、幼发拉底河,历大食国的全过程。当时唐舶从广州到大食全程只需要90天左右,可见当时的航海技术已臻于顶峰了。

宋代海外贸易兴盛,也远超前代。政府为增加财政收入,对海外贸易、文化交流十分重视。据《岭外代答》、《诸蕃志》等书记载,有50多个国家和地区和中国往来交流。其中重要的有高丽、日本、交趾(今越南北部)、占城(今越南中南部)、真腊(柬埔寨)、蒲甘(缅甸)、勃泥(加里曼丹北部),阇婆(爪哇)、三佛齐(苏门答腊岛的东南部)、大食等,远超了唐代活动范围。

我国古代航海史上最伟大的事迹之一,是明代永乐三年到宣德五年28年间,郑和七下西洋之举。明成祖时派郑和出使东西洋各国,自公元1405年始,郑和共率领约2.8万人、两百多艘船只7次下西洋,历时28年,航程过万里。在中东方向,郑和船队最远航行到沙特阿拉伯的麦加城;在非洲方向,郑和船队最远航行到莫桑比克的贝拉港;历经亚、非30多个国家和地区,这一壮举标志着中国古代造船、航海的顶峰。

相关链接:

灯塔——为航海保驾护航“天秤星号”下月厦门启航海口出发仅剩5个航次

《二十四小时》航海六人团描述家庭图谱

网友回帖

www.hkwb.net AllRights Reserved

海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载 互联网新闻信息服务许可证:46120210010 违法和不良信息举报电话: 0898—66822333 举报邮箱:jb66822333@163.com 琼ICP备2023008284号-1 |

75e055b6-a2cc-45fb-a253-ff30bab798cd.jpg)

c564d1f5-5c04-42c5-b3f3-adbd789fc14d.jpg)