海南第一高楼"海口塔"5月开工 盘点海口400年地标建筑

海口昔日地标性建筑:一座口岸城市的传奇

海口市琼台书院。李幸璜摄

海口市义兴街西天庙。武威摄

海南第一楼——海口市五公祠。李幸璜摄

日军侵琼初期拍下的明昌塔。海南日报记者陈耿翻拍

备受关注的海南第一高楼“海口塔”终于有了确切的开工建设时间。海航集团近日向媒体透漏,该项目已完成超限审查及初步设计,项目正在进行试桩工作和技术方案招标,并计划5月底开工建设。

以“莲花”为设计概念的“海口塔”建成后地面94层、高度为428.3米,被誉为“海南新地标”,其拟建消息一经传出,就引发海口市民的广泛关注,也勾起了大家对海口市那些老地标性建筑的回忆。

地标可谓是一个城市的象征,是大家最耳熟能详的地方,也是市民最乐于谈论的话题,更是游客最先拜访的地方,是保留城市记忆最多的建筑,回顾海口建城后,特别是近一百多年城市地标的变迁,一座口岸城市的万种风情不禁迎面扑来。

今天的海口城市,实际上是包括老海口和府城两个部分,历史上的海口长期以来一直都是府城的外港和军事屏障,也是岛内商业繁荣之地,与政治文化中心的府城有着鲜明的对比,在地标上也就有了明显差异。

1840年前之古城:

从西天庙到琼台书院

海口起源于汉代,开埠于宋末元初,直到明洪武二十八年(1395年)始筑海口所城,辟四门;到明弘治初年,城市发展形成五条街;清代海口城区进一步扩大,至清道光年间,海口的店铺比明代增加了10倍,城区街道也扩展至25条,形成“商贾络绎,烟火稠密”的局面。

据《海口城市发展史》一书记载,此时的海口已逐渐发展成为海南岛最大的口岸与贸易中心,和全国沿海港口及东南亚等地都有往来,成为各地商贾云集的发达商埠,定居海口的浙、江、闽、桂、粤等地商人,日渐增多,商号剧增,形成“福建行”、“潮行”、“广行”“南行”、“高州行”等五行,并相继设立“会馆”作为聚会场所,其中规模较大的,仅漳泉会馆和兴潮会馆在海口经营的商店就有近400家。

商业的繁盛和民间信仰结合在一起,形成了以庙宇为代表的早期海口城市地标,这从当时海口地标建筑西天庙的变迁中就可窥一斑。西天庙位于海口市龙华路义兴路75号,是祭祀明代琼籍诗人王佐的庙宇,王佐与丘濬、海瑞、张岳崧等人并称为“海南四绝”,但他一生怀才不遇,身后却成为保护海上航运的神祗。

海口西天庙始建于明隆庆年间,后便屡毁屡建,清康熙三十年(1765年)的这次重修,传下记录了当地捐资绅士名单的“万古流芳碑”,基本都是海口西天庙附近的商铺,可见其在海口民间特别是从事海上贸易的商人间受崇拜的程度。

而距西天庙不远则为关帝庙,也是历经多次重修。由于关帝在民间被当作财神,保佑商业,因而商铺对修建关帝庙是非常积极的。据日本学者宫本延人在《对海南岛寺庙神》一文中的研究,一直到上个世纪40年代,海口市(不包括府城)所拥有的庙宇在百余座以上,其中关帝庙就有33座。

反映当时海口商业和海上贸易发达的另一个地标性建筑则是天后庙,位于中山路87号,据清咸丰十一年《重修海口天后庙记》,该庙“始创于元,沿袭于明,而香火极盛”,距今已有700多年历史,供奉的是妈祖(天后娘娘),同样是一位保佑海上航运的神祗,香火旺盛,历数百年不绝。

与海口形成鲜明对照的是,历史上府城是座政治城市,自宋代成为州治直到民国时期,府城一直是海南政治及军事的核心之地,延续了千年之久,其建设自然领先于岛内的其它地区,并以官署的建设为主。

早在宋开宝年间,府城就曾进行大规模扩建,后一再扩建,明万历三十三年(1605年),琼北大地震,大部分城墙倒塌殆尽,后重建。至清光绪年间,府城已形成一座典型完整的古城堡。府城中心部位原建有雷琼兵备道署等各级行政单位,玉皇庙、天宁寺、三公祠、县学宫、琼台书院等建筑、城内有“七井八巷十三街”,密布着众多的进士坊、举人坊、贞洁牌坊等。

地标性建筑琼台书院就位于海口市琼山区中山北路,是清代琼州最高学府,相传是后人为了纪念海南第一才子、明朝大学士、琼台先生丘濬而创建于清康熙四十四年(1705年),后经几次扩建,遂成为斋舍齐全,藏书颇多的大型书院。清雍正年间,著名的搜书院的故事就发生在此,更令琼台书院声名远播,蜚声海内外。

琼台书院主体建筑为奎星楼,建于乾隆十八年,楼高二层,绿瓦、红廊、白墙,是一座具有民族特色的砖木结构建筑,至今保存完好。值得一提的是,尽管海口地位逐渐提高,但直到民国时期,对于海南学子来说,琼山的府城仍是读书的圣地,而海口则被认为是个商业味太浓的城市,并不适合静心读书。

风云1840—1911:

秀英炮台和五公祠

海口城市的重大变化出现在近代以后,清咸丰年间据《天津条约》,海口被辟为对外通商口岸,成为南洋群岛和大陆对外交通的港口。光绪二年(1876年)4月琼海关的设立,标志着海南进入了一个新时期,自此侨民日增,商贾云集,西方传教士也活跃起来,海口日渐繁盛。

另一重大变化是华侨的大量出现,19世纪末20世纪初,海南华侨出洋是个高潮,据不完全统计,清光绪二年至二十四年(1876年—1898年),从海南漂洋过海去东南亚等地谋生者就达24万余人,这些华侨在异乡打拼,勤俭持家,寄款支持家乡建设,日后大批在南洋谋生的华侨纷纷回乡投资建设,深刻地影响了海口的城市发展。

1840年鸦片战争后,西方建筑的新技术、新形式等经南洋传入海南,有着鲜明南洋殖民风格的骑楼遂逐渐成为海口城市建筑新符号,清道光二十九年(1849年)在博爱路修建的四牌楼,一般被认为是海南最早的骑楼建筑,后来这一带发展出了蔚为壮观的骑楼老街,至今还是海口人的骄傲。

近代以来,中国面临的内外危机,在海南也日益凸显出来,面对西方列强的蚕食,特别是19世纪末越南沦为法国殖民地后,海南岛的战略意义得到重视。

“誓把妖氛扫佛郎(注:佛郎,法兰西音译),伏波老去鬓添霜。平洲潮落苍烟迥,合浦珠沉碧月凉。匣剑长鸣充酒胆,枕戈高卧扩诗肠。何时得奏金铙曲?一箭天山殪白狼!”湘军名将彭玉麟于中法战争期间,督师广东、巡防海南岛时所写的这首《海南军次秋兴》中可见当时复杂的局势。

清光绪帝在谕旨中也特别提到:“琼州孤悬海外,备御空虚,共可为虑”。当时清政府除了继续强化海口对外口岸作用外,还强化其军事据点,特别是在洋务运动推动下,海南岛开发被提上了日程。

为了强化海口的门户,两广总督张之洞临琼视察海口形势后,下令建造秀英炮台。炮台建筑在离海岸约200米的小山丘上,有大小炮台五座,五门产自德国克虏伯兵工厂的大炮卧于炮台,炮口朝北面向大海镇守着琼州海峡。

作为海口地标性建筑中少有的军事设施,秀英炮台与天津大沽口炮台、上海吴淞炮台、广东虎门炮台并列为清末四大炮台,是中国近代史上重要的海防屏障,也见证了一段难忘的历史风云。

此段时期海口港的建设也是近代海口城市发展的关键,随着海口港的建设,海口商业与对外交流不断扩大,金融机构及基础设施也有发展,海口市内道路也有变化,很多街道小巷都铺上了石板路。

复杂的时局,难免让人追慕先贤的风采;而城市的发展,人口的增加,也需要一定的休闲娱乐场所,这时号称“海南第一楼”的五公祠,就在原有基础上扩建,成为人们游玩的场所。

五公祠建于清光绪十五年(1889年),是为纪念唐、宋朝时期贬谪到海南的五位著名历史人物:唐朝名相李德裕、宋朝名相李纲、李光、赵鼎、名臣胡诠而建的。之所以被称为海南第一楼,其根本原因就在于无论建筑规模,还是所奉祀的五公高风亮节的品德,在当时都堪称第一,五公祠也成了海口地标建筑中非常具有文化底蕴的范例。

风情1912—1950:

五层楼、钟楼、海关大楼

民国初期的1912年起,海口所改称海口镇;1926年海口脱离琼山县,开始建市;民国时期的海口在各方面都取得了长足的进步,城市功能上也已具备了区域中心城市的全部特征,已是岛内其它城市无法企及的,一举奠定其海南岛最大中心城市的地位。

军阀邓本殷统治海南岛时期,为进一步割据做准备,欲扩大海口的城市规模,使之成为地方中心城市。在这种思想指导下,1924年邓本殷开始拆城墙扩街,开辟马路,海口的城市规模由此扩大,街道可以跑汽车。而被拆除的城墙方石则被用来铺设一条12米宽的大路,这就是后来长堤路的雏形。

为了将海口发展成为繁荣的商业城镇,邓本殷还热情邀请海外华侨回乡投资建房。南洋各国华侨热烈响应,纷纷购买沿街土地建房,很快在中山路、长堤路、得胜沙一带建起了外观统一的两三层高的骑楼,遂开启了海口骑楼繁盛的时代。

海口港口的改良,也是民国时期海口城市发展的一件大事,是海口城市发展动力之一。而华侨则成了民国时期海南社会经济发展的主推手,在海口都市的形成中,华侨的汇款就是支持海南城市发展的重要动力,海口最大的商业实体也操纵在侨商手里。

大量资金的流动以及进出华侨人数的增加,为海口市发展提供了动力,消费型的都市得以形成,其中又以百货业、旅店餐饮业为主行业最为发达。

70多年前,就曾有外国旅居者感叹:“海口高楼林立,最豪华、壮观的建筑皆为华侨所建。”日本外务省通商局编的《海南岛农业调查报告》也指出:“海南岛因华侨汇款而形成的非生产性消费,产生了一系列问题,其一,从本岛薄弱的生产力之上,却形成了不难了解的商业繁荣,此点对于海口市、嘉积市、文昌等的发展有着巨大作用。”

纵观这一时期海口地标性建筑,无不打上华侨的深刻印痕。海口义兴后街67号何家大院的主人是著名侨商、当时的海口首富何达启,何家大院的五幢骑楼建筑结合了西欧罗马风格、南洋风格、清末民初风格和庭院风格,在当时堪称海口第一豪宅。

位于新华北路20号的解放电影院,其前身是中华戏院,为上世纪20年代中期新加坡文昌归侨所建,典型的西洋罗马建筑风格,当时中华戏院还设有卡座由达官贵人预订,在卡座包厢中看戏也是当时海口人一种身份的象征。

新中国成立前,海口大规模的酒楼设在如今的新华北、新华南一带,中国酒家、长安酒家都是具有一次承接上百桌酒席能力的大饭店。其中最成功的是经营长达一个世纪的琼南酒楼,其出品的琼南大包、琼南伊面、海南椰奶鸡等名噪一时,后琼南酒楼改名大同酒家,解放后收归国有,更名为“海口饭店”。

泰昌隆、五层楼、大亚酒店,曾是民国时期海口最好的三家旅店。“泰昌隆”为新加坡文昌籍华侨投资合股共建的,是南洋风格和古代中国式建筑的结合体。而琼海籍新加坡侨领王先树则分别在今博爱路中段和中山路西段,创办了令当年许多名媛淑女趋之若鹜的“裕大纱布商行”和富贾云集的“大亚旅馆”,如今均已是岁月荏苒,繁华不再。

当然,这里面最风光的还要数被称为“五层楼”的海口大厦,是海口当年集豪华酒店、舞厅、餐厅和戏院于一身的娱乐综合体,可谓风华绝代,冠绝一时。该楼为五层混凝土建筑,建成于1935年,由文昌华侨吴乾椿、吴坤浓父子投资50万银元所建,直到上世纪60年代前,五层楼一直是海南最高的楼房,是名副其实的海口地标。

海口海运通商发达,港口繁荣,商务活动鼎盛,但当时全市还没有一个统一标准的计时设施,给交通、商务和人民生活带来很大不便。爱国商人周成梅先生发动海外侨胞捐款集资,仿照广州、上海等沿海城市,精心设计,于1929年在遥对入海口的长堤路兴建了海口钟楼以便统一时间。该钟楼为混合结构,高五层,虽经历迁址重建,但一直是海口的地标建筑。

自从《天津条约》将海口列为通商口岸后,法国、英国、德国等国陆续在海口设领事馆,外国人就对海口的城市发展影响深远,如同大清海关总税务司长期被英国人赫德把持一样,琼海关与关税也一直掌控在外国人手中,全面推行洋关制度,1876年至1945年,英、德、美、挪威等国轮流把持琼海关,海关大楼成为当时海口的地标性建筑也就不难理解了。

位于长堤路的琼州海关大楼1937年竣工投入使用,为三层混合结构建筑,局部六层。其造型简洁挺拔,整幢建筑以褚红色粘土瓦,金字坡屋面,配以浅灰色水刷石外墙面,是我国老一辈著名建筑师和建筑教育专家吴景祥教授留法归来后的第一项设计工程,也是海南20世纪30年代代表性地标建筑。

1939年,日军侵琼给海南造成巨大破坏,中断了海口市城市发展进程,一些海口地标建筑也未能躲过兵祸,典型例子就是素有“琼州第一塔”之称的明昌塔,该塔位于府城东北1.5公里的下洋村附近,建于明代万历年间,塔高七层,塔身为八角形,建成后数百年来都是海府地区最高建筑,可谓名副其实的地标。

但明昌塔却是命运多舛,建成不久即遭琼北大地震,1944年,抗战进入后期,日军已成了强弩之末,中美联合空军频频轰炸海口机场。由于明昌塔正处于机场跑道的东端,为避免其成为盟军轰炸的校准点,同时也因为高大的明昌塔妨碍日军飞机的起降,日军将该塔上部的三层拆毁,解放后明昌塔残存部分又受历次运动波及,遂彻底淹没在历史岁月中。

1937年,美国人镜头下的海口钟楼。记者宋国强翻拍

1930年代的海口海关大楼。

海口市得胜沙路上的“五层楼”。海口市城建档案馆供图

文革时期的钟楼,顶部被“削平”。海口市城建档案馆供图

重建的海口钟楼。海口市城建档案馆供图

海口当代地标性建筑:你方唱罢我登场

上世纪60年代海口华侨大厦。

金融大厦一度是海口的地标。 海口市城建档案馆供图

已被拆除的“千年塔”,也曾经是海口的地标性建筑。海口市城建档案馆供图

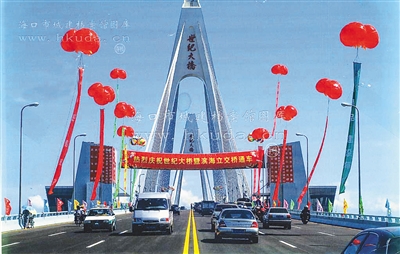

世纪大桥2003年建成通车。 海口市城建档案馆 供图

1973年8月的海口市解放西路,百货大楼是一座显眼的建筑。 蔡自强 摄

海口四百年城市地标

对于城市来说,地标不仅是独特的外在形象,更应该是城市精神的栖息地,真正支撑它的应该是城市精神的内涵,城市地标不应该是自封的,更不是媒体或任何机构投票选出的,它保存的是城市最鲜活的记忆,印证的是城市最伟大的那份传奇。

海南解放后,尤其是建省以来,新的城市地标建筑不断涌现,有的独领风骚二十余年,有的则在热闹几年后又归于沉寂。

变迁1950—1987: 华侨大厦一枝独秀

海口历史上是个港口小镇,商贸活动形成较早,但规模相对小,解放前,商业手工业在全岛有一定地位,但近代工业却十分落后,经济基础薄弱,郊区农村还基本是一种自给半自给的单一农业经济。

解放前,除海口五层楼、海关大楼等几幢建筑物外,海口市内多数是2—3层的建筑物和平房,1950年海口市区尚有一些草房。1950年后至1988年建省前,海口一直是作为广东省辖区内的地级政府所在地,府城曾两度归海口市管辖,又两度行政体制分开,但在城市空间上,也越来越成为紧密的一体。

长期以来,海口的城市繁荣依赖于华侨和商业活动,而在新中国成立后几十年的计划经济时代,商业受到一定限制,海口市的城市建设发展趋于平缓,新的地标性建筑较少出现,但城市基础设施还是在改善中,如上世纪60年代初,海口市就逐渐拆除市区的茅草房,开始兴建多层住宅,还结合整顿市容,改造旧城区,将解放路口临街居民住宅和低矮的临街商店拆除改造,建起了海口市百货大楼。

20世纪60年代,新、马、泰等地的海南籍华侨捐资,建成了海口市新地标“海口华侨大厦”,楼高七层,超越了此前的五层楼,时人称之为“七层楼”,以示城市的新发展。

潮涌1988—2015:群雄逐鹿的年代

1988年,海南建省办经济特区,海口的发展也进入一个全新的阶段,城市建设日新月异,各路开发商涌入这片投资热土,纷纷以建设城市新地标自诩,进入群雄逐鹿的年代。

雅克海南总建筑师陈德雄告诉记者,建省之初,海口可谓大兴土木,涌现出不少时髦的建筑,但现在业内公认建的比较成功的,一个是寰岛泰得大酒店,一个是海口大同路三角地带的国际金融大厦和国际商业大厦,还有滨海大道的珠江广场的建筑群。

而这几个地标性建筑也是各具特色,寰岛泰得大酒店是海南省第一家五星级酒店,高耸的楼体建筑掩映于绿荫花园之中,既有欧美设计时尚,又荟萃热带滨海风情,注重生态,是与自然相结合的典范。

海口国际金融大厦则是海南省的同龄人,始建于1985年,于1988年2月8日开业,是中国银行投资1700多万美元兴建,由日本熊谷组织设计施工,楼高22层,建筑宏伟,造型独具特色,1993年被海口市评为海口市十景之一“金厦银灯”。

海口国际商业大厦作为海南省上世纪90年代的地标性建筑,曾是一代海口人鲜明的记忆。陈德雄说,后来国内很多城市的建筑符号都模仿了金融大厦和国商大厦的风格,而包括海口黄金海景大酒店在内的珠江广场一组建筑群也非常有特点,常成为取景的对象。

陈德雄告诉记者,很多开发商都希望自己的建筑成为城市地标,但成功的地标建筑取决于很多元素,首先它要处于城市的关键点,能够被当作交通的参照物,同时也要有一定的人流量,因此大多数城市地标都是公共建筑,还要具有一定体量,设计要简洁大方有特色和原创性。此外业态的经营也非常重要,能够可持续发展,中国城的兴衰算是个典型的例子。

1993年底,中国城盛大开业,这座地下一层、地上四层的大型建筑,号称是当时全亚洲最大的娱乐中心。在设计上,中国城也显得大气磅礴:从底层一直贯穿到顶层的巨大中庭气派非凡、悬空的全透明玻璃舞台时尚奢华,其内部的装饰更是美轮美奂,当时甚至有“到北京登长城,到海南逛中国城”的说法。

中国城的开业,成为海口新地标,也为海南夜生活竖立了风向标,地下一层的海盗酒吧是当时海南首家主题酒吧,一楼是国际奢侈品专卖店;二楼的夜总会则是当时最为火爆的场所;三楼的国际俱乐部是一个大型演艺中心;此外,中国城里还经营着多家高档海鲜酒楼、中外特色餐饮和大型桑拿中心,豪华夜生活所必须具备的一切要素,都能在中国城找到。

当时正值海南房地产泡沫的最高峰,用挥金如土来形容当时来中国城消费的客人一点也不为过。而随着房地产泡沫的破灭,海南经济陷入低谷,像中国城这样的豪华消费渐入窘境,于2006年正式关门谢客。

同样受当年经济形势影响的是海口的各种半拉子工程,进入新世纪后,随着海南经济的发展,部分烂尾楼实现了华丽转身,海口明光海航国际大酒店、天邑国际大厦可谓其中的佼佼者,它们都从城市的伤疤摇身一变成为海口的新地标。

新旧千年交替之际,海口的地标版图上也添了两员“大将”:一个是世纪大桥,另一个则是千年塔,而它们日后的命运可谓天壤之别,令人唏嘘不已。

2000年10月3日,新千年第一个国庆黄金周,位于海口市滨海西路的海南热带海洋世界开园试营业,园内一个全钢结构海豚型建筑物便是千年塔。千年塔为庆祝又一个“千禧年”而建造,也是当时全世界最高的纪念观光塔,因此被载入2000年世界吉尼斯纪录。但2005年6月,热带海洋世界对外宣布“休业三个月”,至此再未有开业的动作。

2009年,计划投资57亿元的海南国际会展中心项目在此动工开建,成为海口市的新地标,千年塔随之被拆除,两个地标性建筑就此完成了历史性的交接。

世纪大桥位于海口市龙昆北路北延长线上,跨越海甸溪入海处,大桥全长2683米,于1998年5月29日开工,到2003年8月1日竣工通车,是海南目前规模最大、技术含量最高、施工难度最大的桥梁工程,其外观宛如一条卧龙横亘于海甸河上,因其功能齐全、造型新奇而成为海口一个重要的旅游景观和城市标志性建筑,至今仍发挥重要的交通枢纽作用。

而从一块“城市伤疤”到“地王”,再到“城市新地标”、“城市RBD”(休闲商务区),海口市玉沙村借力棚改的嬗变,称得上是海口市书写城市地标建筑史上浓墨重彩的一笔。

2002年10月16日,国务院批复海口、琼山两市合并,成立新海口市,2013年,海口市琼山区对府城镇进行区划调整,撤镇设立滨江、府城和凤翔三个街道办事处,府城这座具有二千多年历史的文明古城完成了一次蜕变,海口的城市发展也就此翻开了新的一页。

相关链接:

海南第一高楼“海口塔”5月底开工 高度达428米海口消防组织专家会审海口塔、日月广场等项目消防设计

海航回应“海口塔被取消”:是谣传 正按部就班推进

海口塔光不再对“八村”公益扶助 双方各执一词

“五一”特别报道 走进海口塔吊工人孤寂的云端生活

海航地产首进中国房企50强 拟建428米海口塔

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

97b1ac89-f234-4738-8c73-6eb2057278e9.jpg)

bc6ffb65-1884-4ceb-be9f-80cb234baf33.jpg)

7c094eee-77ee-447e-949e-cd3d56eaabf8.jpg)